米作り1年間の流れ、自給率100%!

目次

兼業農家として米を作る

昨年度の生徒は、入学と同時に一気に田んぼが割り当てられて、稲作をはじめることとなりました。一口に稲作といっても、全員がほぼ素人でした。なぜこんな無理なことになったかというと、たまたま睦沢町で高齢の農家の方が亡くなり、一挙にたんぼが空いてしまったことが理由でした。

もともと、農水省のデーターからは米作りは、1反あたり23時間しかかからないとありましたが、それはあくまで機械があり、熟練の前提ですから、相当な時間がかかったものと思います。しかし一方で、チャットなどを利用して情報を共有化することで、今回兼業でも稲作ができることが実証されたのではないかと思います。また共同作業も、ITの活用で、省力化できることもわかりました。水管理なども在住者が集中的に行うことで作業軽減ができました。

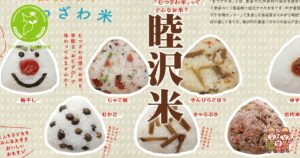

ほとんどの人は、作ることに専念しすぎて、売ることをどうするかということを忘れており、急遽、取れすぎた米をどうするかということを喧々諤々議論していますが、少なくともそれぞれの世帯の自給率は、100%を超えたのではないでしょうか?今後は、令和の時代を米の売り方を議論していくことになるでしょう。

結論からいうと、二拠点の農業でも稲作ができることは実証されました。ただ農業は周年作業だと思いますので、一年逃すと、また来年からの開始となります。米という主食を作り、江戸時代は、米で給与を払っていた、この日本人の魂をぜひみなさんにも体験して欲しいと思います。

米文化と日本人の関わり

日本と米。この二つの単語を聞くだけで、多くの人々が深い繋がりを感じることでしょう。日本の歴史、文化、食生活、さらには心の中にまで、米は根付いています。この記事では、米と日本人の関わり、そしてその深い結びつきの原点に迫ります。

歴史的背景

数千年前から、日本列島では米作りが始まりました。縄文時代や弥生時代には、湿地や水田を利用した農業が発展し、人々の生活の中心となっていったのです。これにより、集落の形成やコミュニティの結束が強まり、文化や伝統が生まれました。この繋がりは、面白いことにいろいろと変化しながら続いているといえるでしょう。

神事との繋がり

日本の神道において、米は神々への奉納物として重要な役割を果たしています。新米の収穫を神々に感謝し、豊作を祈願する「新嘗祭」など、多くの祭りや儀式には米が欠かせません。これは、米が生命の象徴として、また、豊かな収穫のシンボルとして捉えられているからです。

食文化の中心

日本の食文化を語る上で、米を外すことはできません。ごはん、おにぎり、おもち、そして寿司。これらは日本人にとってなじみ深い食べ物であり、日常の食卓に欠かせない存在です。また、米から作られる日本酒も、料理との組み合わせや季節の楽しみとして、多くの人々に愛されています。

心の拠り所

日本人にとって、米は単なる食材以上のものです。それは、長い歴史や文化の中で形成された「米への敬意」から来ています。収穫の際には、一粒一粒の米を大切に扱い、無駄にしないことが教えられてきました。これは、食べ物に対する感謝の気持ちとともに、生命を尊重する日本人の精神性を反映していると言えるでしょう。

まとめ

米と日本人の関わりは、単に食文化の一部としてではなく、歴史、伝統、心の中にまで深く根ざしています。これからも、この関係は続いていくことでしょう。そして、新しい時代においても、米を中心とした文化や伝統が、日本人の生活に彩りを添えていくことを期待しています。

米作りの1年間の流れ

日本の食文化の中心に位置する「お米」。そのお米がどのようにして私たちの食卓に届くのか、一年間の流れを通してご紹介いたします。

冬の準備期間

冬は、お米作りの基盤を作る大切な時期です。この時期、農家の方々は田んぼの土を耕し、石や草を取り除きます。また、次のシーズンに使う種籾(たねもみ)の選定も行われます。種籾選びは、次の収穫の品質を左右する重要な作業となります。

春の育苗

春が来ると、種籾を播種します。これは、稲の苗を育てるための第一歩です。種籾は植木鉢や苗箱に播かれ、温度や湿度を一定に保ちながら、大切に育てられます。

田植え

5月の終わりから6月初旬、育てられた苗を田んぼに植えます。この田植えは、機械を使って行われることが多いですが、伝統的な方法で手植えを行う農家もあります。

夏の管理

夏は、稲の成長をサポートする期間です。日々の水やりや肥料の管理、病害虫の対策など、細心の注意が必要です。特に、水管理は稲の成長にとって非常に重要で、適切な水量を維持することで、品質の良いお米を作ることができます。

収穫

9月から10月にかけて、稲は収穫の準備を整えます。黄金色に輝く稲穂は、農家の方々の努力の結晶です。収穫された稲は乾燥させ、その後、脱穀機で籾を取り出します。

精米と出荷

収穫されたお米は、精米されて白米になります。そして、品質検査を経て、消費者のもとへと出荷されます。

お米一粒一粒には、農家の方々の多大な努力と愛情が込められています。日常の食事でお米を味わう際には、その背景にある作業や努力を思い浮かべながら、感謝の気持ちを持っていただけると嬉しいです。

米作りで大切なこと

日本の風景を思い浮かべると、どんな光景をイメージしますか?多くの人が連想するのは、実った稲穂が風に揺れる田んぼの風景ではないでしょうか。その波打つ稲穂の美しさは、まさに日本人の原風景とも言えるもの。この記事では、そんな米作りの魅力と、それが日本の食料自給率にどのように関わっているのかを探っていきます。

実った稲穂の美しさと日本人の原風景

日本の四季の中で、特に秋は稲穂が実る時期として知られています。田んぼ一面に広がる黄金色の稲穂は、その美しさで多くの人々を魅了してきました。この風景は、日本の詩や歌、アートの中でもよく描かれ、日本人の心の風景として深く根付いています。

兼業農家と稲作

現代の日本において、農家というと大規模な農業を営むイメージがあるかもしれません。しかし、実際には兼業農家が非常に多く、その中でも最も多いのが稲作を行っている農家です。都市部での仕事と並行して、伝統的な稲作を守り続ける兼業農家の存在は、日本の農業の大きな支えとなっています。

日本人の米消費と自給率

日本人の米消費量は、年間約55KGと言われています。これは、日本人がどれだけお米を愛しているかを示す数字と言えるでしょう。そして、一反の田んぼからは約600KGのお米が収穫されるとされています。これを考えると、4人家族であれば、1反の田んぼで十分なお米を自給することができるのです。

この事実は、日本の食料自給率に大きく関わってきます。日本の食料自給率は低いと言われがちですが、稲作を中心とした農業の努力によって、少しずつでも向上していく可能性があります。

まとめ

稲作は、日本の風景や文化、食生活に深く関わっています。その美しさや魅力を知ることで、お米をより深く愛することができるでしょう。稲作を誰でもやれるような社会をチバニアン兼業農学校は、目指していきます。そして、それが日本の食料自給率向上への一歩となることを願っています。