環境別就農戦略

目次

環境別就農戦略

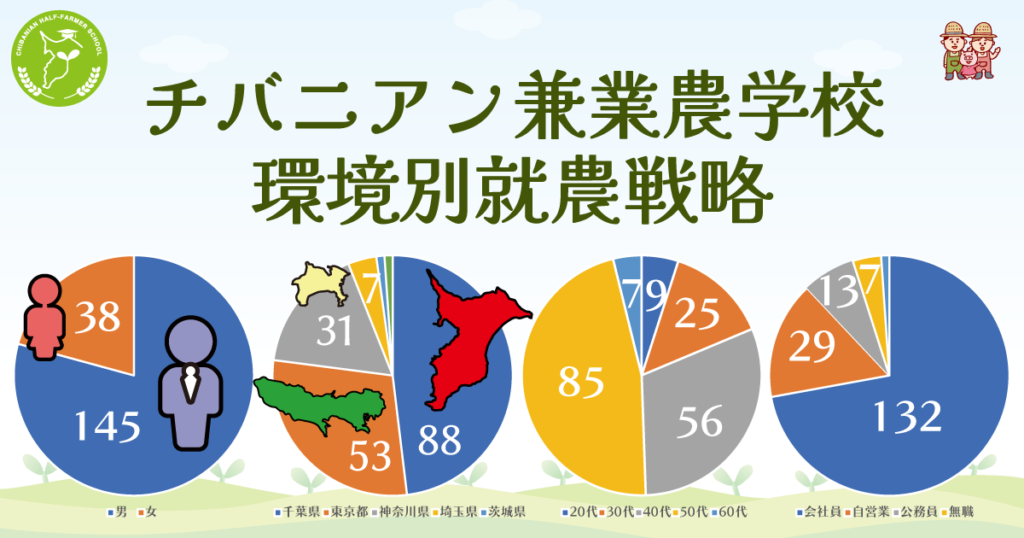

当校には、首都圏を中心に様々な環境の方々に入校を頂いています。それぞれの環境に応じて、どのような方法で具体的な就農を目指すかということが重要です。

そこで首都圏での就農を目指すための具体的な戦略として、都県別、年齢別、そして種類別の就農戦略をまとめてみましたので、自分の居住地、年齢、そして興味のある農業の種類から最適な方法をご検討ください。

また当就農戦略は、原則、兼業就農を前提としていますので、ご注意ください。

都県別就農戦略

東京都

現状、都内で農地を探すということは難しいため、在住地に近い県で農地を探すことが望ましいと思われます。当校の傾向では、千葉県野田市、白井市、印西市、茨城県取手市などで就農をしています。また提携している成田市下の芝山町も近いのでおススメです。元々、農地がないため、初年度は睦沢町で就農し、農業技術を身に着けてから考えるというのもよいでしょう。

神奈川県

生徒の分布としては、川崎市、横浜市在住の方が多いです。この場合、ほとんどの方が横浜市で就農を目指されますが、農地が少ないため厳しい傾向にあります。そもそも神奈川県は千葉県に比べ、農地が少ないのが特徴的な県です。そのため、睦沢町で就農を開始した人も多いです。ただし、横浜市で就農を2人開始しましたので、今後神奈川県での就農を促進するため、定期的に懇親会を含めた情報交換会を開催予定しています。未入学者も参加できるので、LINE公式での情報配信をお待ちください。

千葉県

当校の名前の通り、一番就農者が多いのが千葉県です。学校の本拠地である睦沢町では、就農者だけではなく、移住者やカフェ経営をしている人もいます。

チバニアン兼業農学校の農場もあり、新たな兼業農家の挑戦を常に行っています。現在、千葉市、野田市、船橋市、印西市、君津市、睦沢町、芝山町で就農をしています。またオリーブ栽培の学習する場所としても睦沢町、君津市で修了後も研修可能です。先輩就農者も多いので、県内の様々な場所で援農研修もできます。また流山市の森田農園は週末に研修を受け入れてくれています。

ただ就農当初は、実地で勉強したいというのがあるでしょうから、その場合は、睦沢町、芝山町をお勧めします。睦沢町はコミュニティができており、芝山町は農業組合にて兼業就農をバックアップをしてくれます。

当校では定期的にZOOMによる修了生の座談会、学校農場におけるイベントを開催していますので、ぜひご参加ください。

埼玉県

埼玉県は、学校農場から遠いということもあり、生徒数が少ない県ではありますが、現在、2名の方がさいたま市で就農し、更に所沢市で就農を目指す人が1名います。

また当初は遠いけれど、勉強のために睦沢町で就農をする人もいます。県としては、比較的農地がありますので、適宜準備を行えば、就農は可能ですが、若干他より難易度が高い傾向にあります。

ただし、生徒数が増えていくにつれ、今後継続的な情報交換会などを開催し、就農を支援していきますので、ご相談ください。

茨城県

茨城県では、水戸市の農業実践学園にて毎月一回現地実習を協力頂いています。また現在、取手市で就農した生徒が1名おり、牛久市で就農を準備する生徒が1名います。

元々、生徒が県としては3名程度なので、とても少ないのですが、今後、南部においては就農が可能な場所が広がっていくため、就農場所が増えていくものと思われます。

その他道府県

通学ができない地域にお住いの方は、ぜひオンライン視聴コースをお申込みください。おおよそ対象の道府県の方は、現地にお住いの方が多いため、申請書類を精査することで兼業就農は可能となる場合があります。

また6次産業化、農家住宅、農家レストラン、営農型太陽光、節税など一般の農学校では学べないことを学ぶことも可能です。

種類別就農戦略

二拠点

当校では、遠方の場合は、まずは二拠点をおススメしています。またその場合に、現地に別宅は必ずしも借りる必要はありません。つまり農地を借りるだけでOKです。ただ二拠点を求める人に対しては、睦沢町、芝山町などでは可能な限り、格安の宿所の斡旋を行っていける環境を用意したいと考えています。

移住

現在も、3カ月の講義修了後、睦沢町を中心に長生村、いすみ市、茂原市、大網白里市などに移住した方がいらっしゃいます。

もしどうしても移住したい場合でも、自宅をお持ちの場合は、すぐに売却をせず、賃貸に出して戻る場所を確保の上、現地で格安の物件を探されることをおススメします。数年の滞在後、売却を考えた方がよいと思います。

睦沢町、芝山町の場合、多くの兼業就農仲間や支援者がたくさんいるために移住しやすいという利点もありますが、今後どの地域でも空き家は定期的にでてきますので、焦らず移住場所を探すことがよいでしょう。

収益重視

農業収益を上げることが第一優先の場合には、兼業農家としての戦略を考えることが必要です。いくら収益が必要なのか?時間がどのくらい投入できるか?場所はどこにするのか?を検討する必要があります。

一般的に兼業農家スタイルで就農した場合、時間、機械、距離の制約のため、栽培できる作物が限定的でもあるので、その限定の中でどの作物が一番収益が高いか?例えば、営農型太陽光(ソーラーシェアリング)ができないか?の考慮が必要です。元々当校では講義にて学ぶことができます。

また移住ができた場合には、その里山の資源を活用した様々な収益も考えられますので、ぜひ「里山年金の作り方」を参照ください。

ライフスタイル重視

生活を重視する人であれば、里山に農地を持ち、焦らず待てば格安の家(月額数万円程度)を借りられたり、農地に農家住宅を建てたり、キャンプ場を運営したりすることが可能です。また農地に仮眠所をつけた倉庫やテント宿泊もよいでしょう。自分の農地でバーベキューやピザ焼きも可能です。

一部の修了生は、自分のお子さんと共に栽培を楽しんでいる人もいます。子供たちに豊かな幼少期を経験させることも農業の大きな意義です。

定年対策

定年後に農業で、月額10~20万程度を目指すことを前提に考えている人は多いようです。定年後は専業でできるでしょうから、この金額自体は難しいこととは思えませんが、農業自体が周年作業のため、1日でも早く始めることが重要です。

また50代は忙しいでしょうから、片足就農(兼業)で少しずつ経験を積み、定年までに少しずつ体を慣らし、経験を積んでいきます。都会に自宅があれば、そちらを賃貸に出し、田舎に住むことで差益をとることも検討します。

さらに定年後までに様々な技術の習得を目指します。例えば、道の駅にタケノコを出せば、年間60万円ほどの収益を確保することが可能とされています。またドローンは平日稼働が必須ですが、定年後、7月~8月のひと月間に1日8~10万円ほど稼ぐことも可能です。実は、定年後に自由になった体を使えば、様々な収益が期待できます。詳細は、「里山年金の作り方」を参照ください。

環境問題、SDGs重視

就農することは、すなわち環境に大きく関わることです。小さな個人でも同時に大きな責任を負います。特に兼業農家という立場で関わる場合、耕作放棄地や温暖化の問題にぶつかることとなります。

当校では、有機栽培や自然栽培に今後力を入れ、環境負荷の低い農業を同時に目指していこうと考えています。具体的には、耕作放棄地の解消、そして自然栽培の講義を増やし、持続可能な農業の在り方を模索していきます。

食料自給率重視

食料を自給するために、田んぼを持ち、畑で野菜を作ることも週末だけでも可能です。特に稲作は、農水省発表で1反あたり年間累計23時間しかかからないとされていますので、田んぼだけで家族自給率100%はすぐに可能となります。1反で約600Kgの収穫を得ることができます。

田んぼは、たくさん余っている訳ですから、稲作をはじめれば、自分と家族、親戚くらいまでは、食料自給率を100%以上にすることができますし、野菜も作れば、豊かな食卓を自分自身で作り出せます。

農地活用(キャンプ場、営農型太陽光、農家レストラン等)

農業人口の減少と急激な高齢化により、耕作放棄地は日本中で急拡大しています。それは首都圏でも同様で、むしろ働き場所があるため、地方より田畑が安価である場合まであります。

このような状況を踏まえ、折角の農地を農業者として活用したいという方々がたくさんいらっしゃいます。当校の目標としても耕作放棄地の解消を目指していますので、有効で収益が上がる農地活用は、常に研究・実践しています。多分、日本で唯一農地活用を講義する農学校でしょう。

さて、実際には農地法を遵守しながらも様々な規制緩和や手法があります。この内容に関しては、当校しか学べないため、興味がある方はぜひご相談ください。

外国人の方

たまに外国籍の方で農業をしたいという方の相談があります。永住権を持っている場合には、農業委員会に認められれば、就農は可能ですので、ご相談ください。現在も3名の中国籍の方の入学を受け付けています。

ただし、農業目的外での農地取得を目的とした就農は、お断りさせて頂く場合がありますので、了解ください。

年代別就農戦略

20~30代

入学比率的には、少ない年代ですが、実はもっとも有利な年代がこの年代です。なぜならば、今後農家の減少と高齢化が顕著になるにつれ、職業的価値が向上していきますし、前提が兼業なので、基本的なキャリアを全く変えないまま、就農できるのも利点です。

さらにオリーブなどの果樹は、生育までの年数が必要ですが、この年代であれば、長期間収益を得ることが可能です。また自宅を持っていない場合が多いので、格安の農地に農家住宅を建てることもできます。その他、補助金などをはじめてとして、様々なメリットが受けやすいので、ぜひ挑戦をして欲しい世代です。

40~50代

年代的に当校で一番多い世代です。基本的には定年後を見据え、兼業就農による周年の農業経験を積んでいくことが望ましいと考えます。この世代の就農は早すぎも遅すぎもなく、丁度よい世代ではありますが、片足就農をして田舎・里山に足を突っこんでおくことにより、定年後の人生が大きく変わるといえるでしょう。

また新たな仲間を作るには難しい世代ですが、兼業仲間を作ることで人生を豊かにすることができるでしょう。有機農業や自然栽培に興味を持つ人も多いので、今後そのバックアップできる体制を用意したいと考えています。

とにかく校長が50代なので、同じ世代に頑張って欲しいということを前提に、定年後が就農で豊かになる手段を提案していきたいと考えています。

60代以上

最近、60代の方の入学が増えています。実際、兼業就農をしようとすると行政から年齢的に敬遠されてしまう世代でもあります。それは元々各市町村が兼業就農を前提としていないことに含め、農業自体の体力的な問題や地元との融和を考えるからでしょうか?

なかなか、就農が厳しい年代のため、もしかしたら当校経由しか兼業就農は難しいかもしれません。しかし何歳になっても就農したいという希望を叶えて頂きたいし、また農業の高齢化を思えば、決して遅いわけでもありません。具体的には、どういう理由で就農したいかをきちんと把握し、適切な就農支援先を提案しています。また当校では、学費の割引を用意し、60代以上の人の兼業就農を支援しています。